生活保護の受給者にも健康保険に加入者している人と加入者していない人がいるってご存知?

ただし、国民健康保険や後期高齢者医療制度の加入者はいないの。

が、社会保険である健康保険の加入者はいる。

生活保護受給者で健康保険加入者ってどういう人?

国民健康保険の場合、生活保護を受けると国民健康保険を脱退することになる。

が、生活保護を受給しながら働いている場合で会社の社会保険としての健康保険に加入しているような人がまれには居る。

社会保険の健康保険というと、協会健保(旧政府管掌健康保険)、船員保険、共済組合保険 等。

パターンとしては、2種類。

1)生活保護受給者本人が社会保険の健康保険に加入している場合。

2)親族が社会保険の健康保険に加入している。

生活保護受給者本人が社会保険の健康保険に加入している場合

生活保護受給者本人が社会保険の健康保険に加入している場合、健康保険の保険料は、生活保護受給の基準になる『収入』から必要経費として控除される。

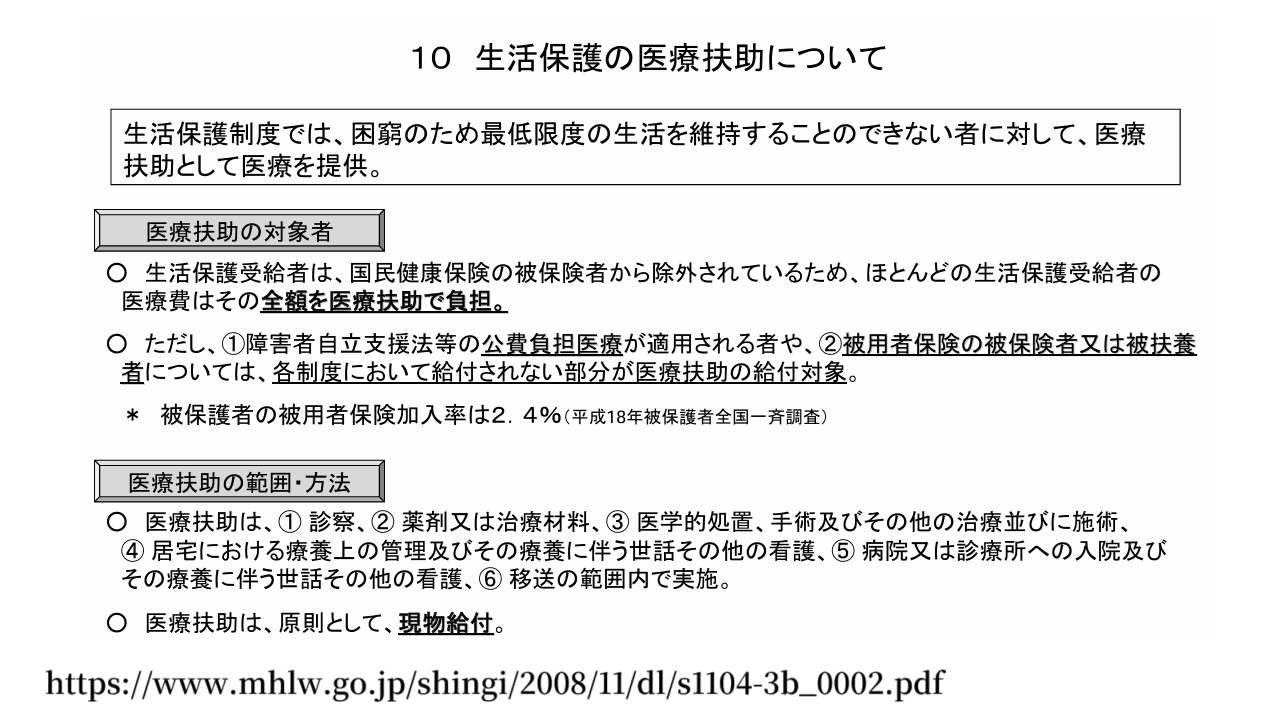

医療費の負担がどうなるかというと、健康保険から保険給付(原則7割)が給付され、自己負担となる3割部分が生活保護の医療扶助から給付される。

「生活保護を受けている場合、健康保険に入っていても自己負担はゼロ」という事です。

健康保険の保険料も実質的にはゼロ。

親族が社会保険の健康保険に加入している

親族が社会保険の健康保険に加入している場合、医療費そのものは、医療費負担の自己負担分は、医療扶助でまかなわれる。

こちらも、「生活保護を受けている場合、健康保険に入っていても自己負担はゼロ」という事だね。

親族の方は、保険料を引かれることになるけどね。

健康保険証はある?

生活保護受給者は国民健康保険や後期高齢者医療に加入できないので、国民健康保険証・後期高齢者医療保険証は持つことができない。

一方、会社の健康保険に加入している場合、健康保険証は発行されるし持つことができる。

同時に、医療を受ける時には生活保護の医療扶助を受けるために福祉事務所などで医療券・調剤券も発行してもらう。

緊急時の受診で医療券・調剤券が発行されない時のため生活保護の受給者であることを証明する「受給証」を交付して、自治体内の医療機関に「受給証」で受診できるようにできるように協力体制を整えている自治体もある。

「受給証」での医療機関の受診はあくまで緊急に対応したもの。

基本的には、医療券・調剤券で医療を受ける。

会社の健康保険に加入していて、かつ、生活保護を受給している場合は「会社の保険証」+「医療券・調剤券」を受診時持参するのが基本。

コメント

はじめまして。誰に相談していいかわからず、貴ブログに到達しコメントというより質問を書かせていただきます。うちの息子は重度の自閉症26歳ですが20歳からグループホーム入所とともに障害年金と生活保護を受けながら日々生活を送っています。私はバツイで正職なので社会保険に入っており息子を社会保険の扶養にずっとしていたのですが、年金機構から毎年扶養者調査というのが職場に来て、息子を社会保険の扶養の条件を満たしていないから喪失届を出し扶養から恥ずるよう言われました。何でも息子の収入よりたくさん仕送りをしていることが条件なのだそうですが、それだけのお金が息子に送金できたらそもそも世帯分離なんてしなくて生活保護うけてないよと思うのどうするのが的確でしょうか?アドバイス頂けたら幸いです。

年金機構ではなく、健康保険組合とかからの調査ではないでしょうか?

健康保険の場合、財源の適正な運用のため毎年扶養者についての調査所が職場に送られてくるはず。

扶養については所得税住民税・健康保険料(税)にもかかわってくるので、法律的な条件があるはずです。

社会保険の扶養家族になれるのは被保険者となる人に生計を維持されている人です。

具体的には、「同居の場合:被扶養者の年収が被保険者の年収の2分の1未満かどうか」

「別居の場合:被扶養者の年収が被保険者からの仕送り額未満かどうか」

ということで、息子さんの年収が仕送り額よりも多いとすれば、扶養家族になることはできないと思います。ただ、条件によっては、例外的に扶養になる場合もあるので、息子さんとあなたの正確な年収がわかるものをもって、加入している健康組合に問い合わせてはどうでしょうか?

所得税上の扶養家族はまた、対象や条件が違います。

所得税上の扶養については税務署にお尋ねになるのがよろしいかと。