介護保険のサービスを使おうと思った場合、介護度によって使えるサービスが違ってきたりする。

はて、この介護度っていくつあってどう違う?

要介護と要支援

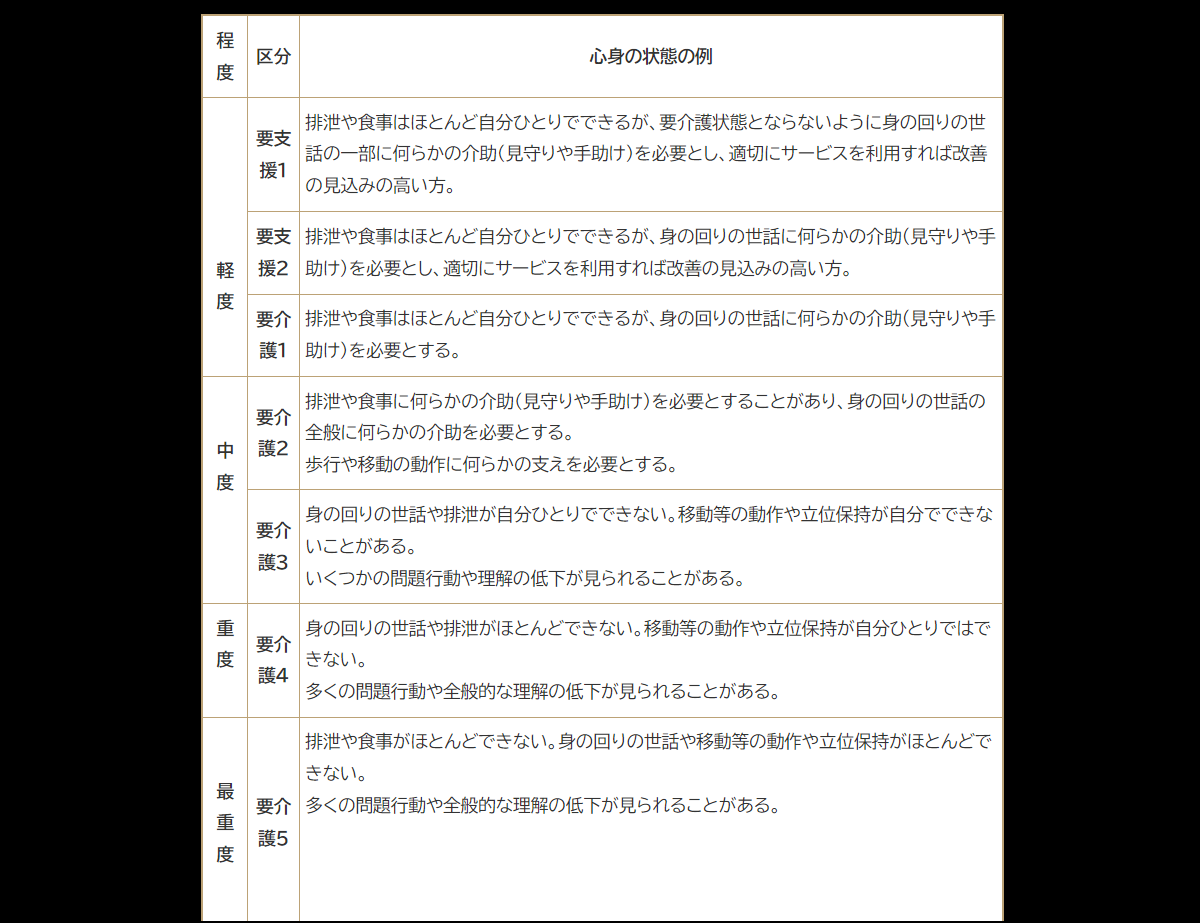

介護保険の介護度には「要支援」と「要介護」という2種類がある。

要支援とは?

要支援は「社会的支援を要する状態」とみなされた人のこと。

- 歩行や立ち上がりは不安定だが、身の回りのことはほぼ自分でできる

- 食事や排泄はほぼ自分でできる

- 心身機能を保持・向上させる支援が必要

- 居室の掃除などの身の回りの世話の一部に何らかの介助が必要

という人が要支援となる。

要支援も2種類ある

要支援にも2種類ある。

- 要支援1

- 要支援2

要支援1と要支援2の人の違いは↓

「1の人は2の人より支援の度合いが少なくてよいだろう」と市町村で判断された人。

この要支援の人のケアマネジメントを行うのが包括支援センターの役割のひとつだ。

要介護度は5段階

要介護度は「要介護1」「要介護2」「要介護3」「要介護4」「要介護5」の5段階がある。

数字が少ないほうが介護の度合いが少ない人の介護度。

数字が多くなれば介護の度合いが大きいということになる。

この、要介護度1から5の人のケアマネジメントを行うのが、いわゆるケアマネージャーの役割。

よく、介護度〇はどのくらいの人?という質問をされるのだが、単純に歩けるから介護度が軽く出るという訳でもない。

動き、認知症の状態等による、介護時間と主治医の意見書によって介護度は決まるので、一概に「〇〇だから介護▼」とは言い切れない。

大体の基準として「車いすに自力で移動できない(介助や見守りが必要)」なくらいだと大体要介護3くらい。

非該当という人も

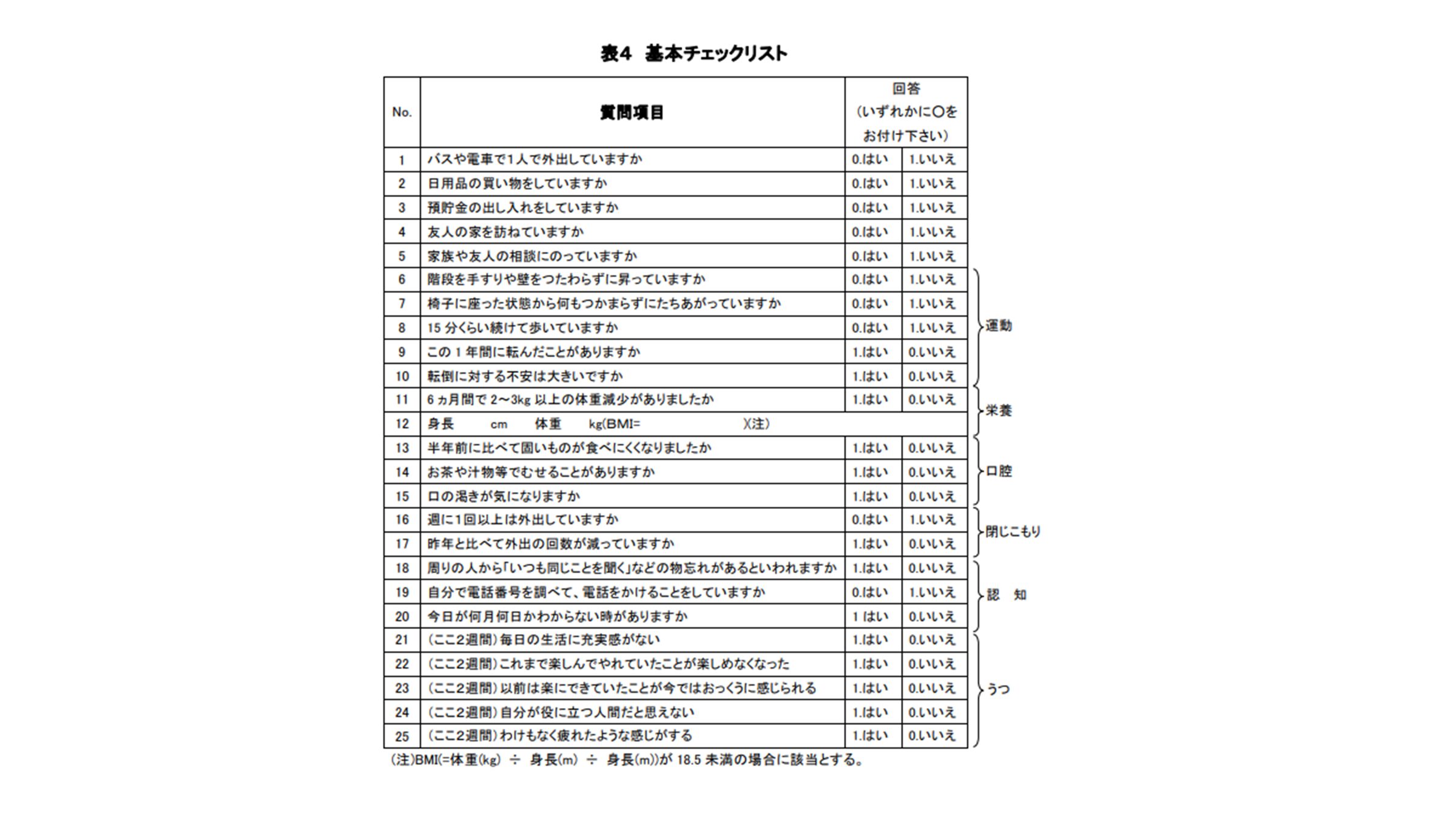

介護保険の認定を受けても日常生活の自立度が高いとみなされた人は「非該当」ということになる。

非該当になった人は介護保険で介護サービスを受けることができない。

ただし、市町村によって「非該当」の人に対する生活援助のサービスがあったりする。

介護保険サービス「非該当」でも、チェックリストというのをやって、チェック数が基準に届いた人は「総合事業」というのの対象になる。

この「総合事業」の対象者の人(事業対象者)のケアマネジメントをするのも包括支援センターの役割のひとつ。

介護度によって使えるサービスと使えない介護保険のサービスがある

介護度によって介護保険で使うことのできる月のサービス限度額が違うというのはみんなが知っていると思う。

が介護度によって使えない介護サービスというのもある。

ここがちょっとわかりにくいところ。

事業対象者が使うことのできる介護サービス

事業対象者というのは、決められたチェックリストを行って、そのチェックの基準が対象となった人のことを言う。

一人暮らしなら、掃除や洗濯などをしてもらう人を頼むサービスが利用できる。

あとは運動教室みたいなのとかも事業対象専用のサービスがある。

ディサービスも事業対象で利用することができる。

これらのサービスは、市町村のサービスなので、対象となるサービスは市町村によって違う。

要支援1.2で利用できるサービスはほぼ要介護と変わりないが

要支援で利用できるサービスは、ほぼ要介護で利用できるサービスと変わりない。

大きく変わるのは「ディサービス(通所介護)」。

要支援1は週1回。

要支援2は週2回。

要介護の場合、ディサービス利用時の金額は、1回いくらと介護度によってきめられているが、要支援の場合は1か月単位。

月1回利用しようが、月4回利用しようが同じ金額になる。

グループホームは要支援2から利用できる。

要介護2から利用できる介護サービス

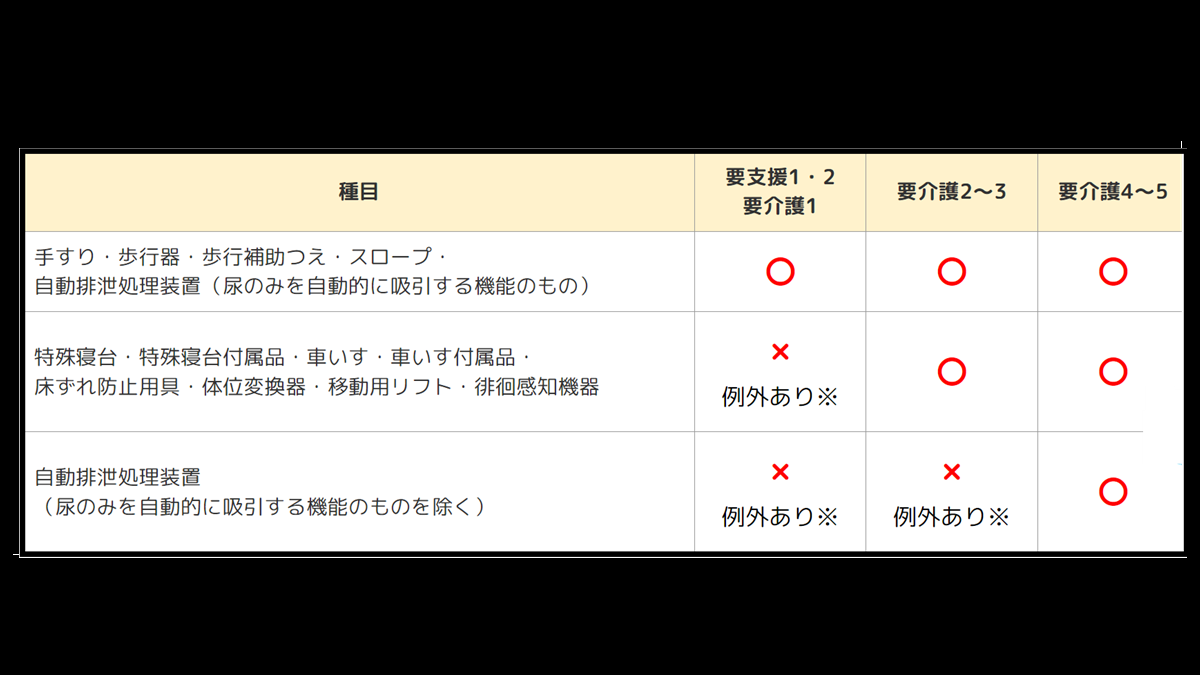

福祉用具のレンタルなどは、介護度によって利用できるかできないかが決まってくる。

車いすやベットは要介護2からしか利用できない。

ただし、介護保険サービスでの利用はできないが、業者によっては安く貸してくれることもある。

また、医師の指示があれば借りることができる場合がある。

老健は要介護1以上。

特別養護老人ホームへの入居は要介護3以上から。

コメント